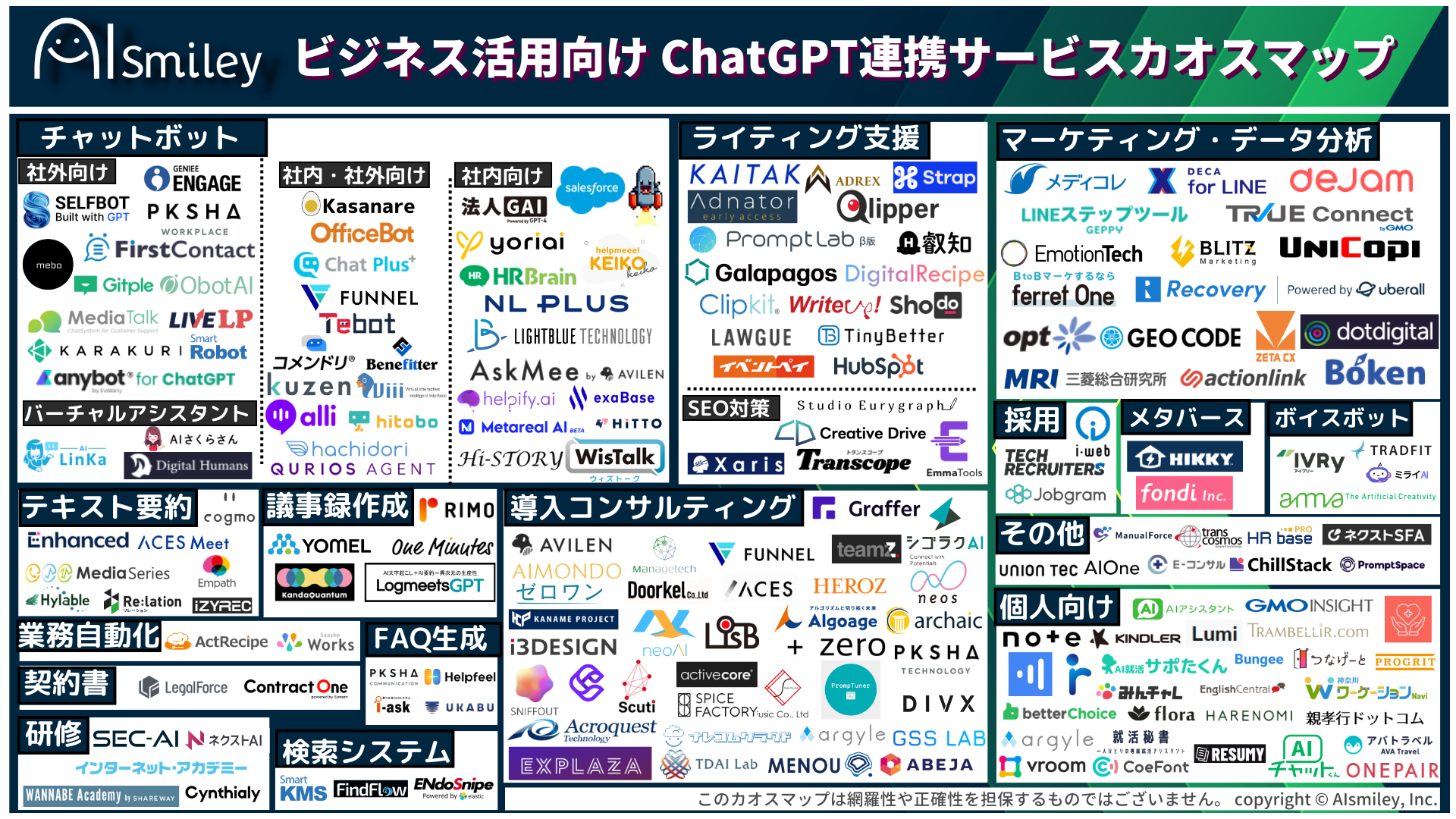

ChatGPT連携サービス

ChatGPT連携サービス

ChatGPT連携サービス

生成AI

生成AI

AI受託開発

AI受託開発

対話型AI -Conversational AI-

対話型AI -Conversational AI-

ボイスボット

ボイスボット

バーチャルヒューマン

バーチャルヒューマン

教師データ作成

教師データ作成

ナレッジマネジメントツール

ナレッジマネジメントツール

AI研究開発

AI研究開発

通訳・翻訳

通訳・翻訳

声紋認証

声紋認証

機密情報共有・管理

機密情報共有・管理

契約書管理システム

契約書管理システム

ワークステーション

ワークステーション

FAQシステム

FAQシステム

AIカメラ

AIカメラ

生体認証

生体認証

インボイス制度対応システム

インボイス制度対応システム

データセットの収集・購入

データセットの収集・購入

コールセンター

コールセンター

人事・総務向け

人事・総務向け

インバウンド対策

インバウンド対策

コンバージョンアップ

コンバージョンアップ

KYT・危険予知で労働災害防止

KYT・危険予知で労働災害防止

無料AI活用

無料AI活用

顧客リスト自動生成

顧客リスト自動生成

ロボットで自動化

ロボットで自動化

LINE連携

LINE連携

セキュリティー強化

セキュリティー強化

テレワーク導入

テレワーク導入

AI学習データ作成

AI学習データ作成

配送ルート最適化

配送ルート最適化

非接触AI

非接触AI

受付をAIで自動化、効率化

受付をAIで自動化、効率化

AIリテラシーの向上サービス

AIリテラシーの向上サービス

日本語の手書き文字対応AI-OCR

日本語の手書き文字対応AI-OCR

Windows作業の自動化RPAツール

Windows作業の自動化RPAツール

リスク分析AIで与信管理

リスク分析AIで与信管理

紙帳票仕分けAI-OCRサービス

紙帳票仕分けAI-OCRサービス

サプライチェーン

サプライチェーン

自治体向けAI

自治体向けAI

AIコンサルティング

AIコンサルティング

最終更新日:2024/02/22

AI・人工知能の技術が発展したことにより、多くの産業の構造が変化し始めています。それは、少子高齢化社会の日本にとって多くのメリットをもたらすものでもありますが、必ずしもメリットばかりというわけではありません。健全な社会を維持するためには、AIのリスクともなりうる倫理的な問題ともしっかりと向き合う必要があるのです。

そこで今回は、AIの倫理における問題について詳しく解説していきます。今後、適切にAIを活用していくためにも、この機会にAIを取り巻く倫理的な問題を把握しておきましょう。

AIのデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能の導入によって生まれるメリット・デメリットや問題点

冒頭では「倫理的な問題」と紹介しましたが、まずは倫理というものの理解から深めていきましょう。

倫理とは、簡単に言えば「社会生活を送る上での一般的な決まりごと」「社会で何かしらの行為を起こす際に善悪を判断する根拠」のことを指します。例えば、道を歩いているときに老人が倒れているのを見かけた場合、その人は「老人を助ける」「老人を助けない」という2つの判断を下すことになるでしょう。

もし、倒れている老人を放置して通り過ぎた場合、多くの人は自分が下した判断に対して後ろめたさを感じるでしょう。これはまさに、その人が「倫理的に悪いことをした」と判断しているからなのです。

そして、最近では社会的影響が大きい意思決定の判断材料にもAIが用いられるケースが多くなってきていることから、倫理的な問題と向き合う必要性が高まっている状況にあります。ディープラーニングをはじめとするAI技術は、膨大な量のデータを学習することによって、テキスト認識や音声認識、画像認識といった領域で躍進的な進歩をもたらしてきました。

ただ、状況判断を行うことができる自律的なシステムを搭載させた場合、いくつかの問題も生じてきます。自動車やロボットなどは、特にその可能性が高いといえるでしょう。というのも、AIを搭載したハードウェアが現実世界でも自律的に行動を起こすと、事故を起こすなどのトラブルを発生させる可能性が高まると同時に、そのトラブルの責任の所在を明確にできなくなってしまうからです。

この「責任の所在」は、人間でも物議をかもすことが多い難しい問題でもあるため、AIとなればさらに多くの物議をかもすことが予想されます。この「責任の所在」を問う事例としては、トロッコ問題というものが有名です。

このトロッコ問題とは、イギリスの哲学者であるフィリッパ・フット氏が提唱したもので、簡単に言えば「ある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるか」という問いのことです。

線路を走っていたトロッコの制御が不可能になってしまい、前方で作業をしている5人がトロッコに轢かれてしまうというもの。ただ、Aさんであればトロッコの進路を変えることができ、5人を救うことができるのですが、その場合は別の進路にいる1名が犠牲になってしまうのです。

この際の「Aさん」の身になって、自分であればどちらの選択を下すか、というのが「トロッコ問題」になります。非常に難しい2択のように感じられるかもしれませんが、今後AIをさまざまな場面で活用していくと、このような選択を迫られる可能性も否めません。だからこそ、しっかりと倫理問題と向き合っていく必要があるのです。

では、AIに物事の選択を任せた場合、具体的にどのような倫理的問題が発生するのでしょうか。その例としては、主に以下のようなものが挙げられます。

就職活の選考にAIを活用している企業があるとします。その場合、企業の入社試験を受けた人間は「AIがなぜその判断を下したのか」という理由を知ることができない可能性があります。

当然、それは就活生だけでなく、AIを活用している企業の社員も把握できない可能性があるため、万が一「不採用になった理由」を質問されても、「AIがそう判断したから」といった説得力に欠ける回答しか行えなくなる可能性があるのです。

先ほどもご紹介した通り、AIが自律的に操作する機械で事故が発生した場合、その責任はどこにあるのか、明確にできない可能性があります。AIを設計した人なのか、部品を作った人なのか、それとも部品を組み立てた人なのか。事故の原因を明確にすることができなければ、責任のとりようがなくなってしまいます。特に自動車は、今後自動運転などが導入される可能性もありますので、より細かく法律が整備される必要があるでしょう。

AI(人工知能)を活用することで、さまざまな作業を自動化できるようになります。しかし、AIによって答えが導き出されるまでの「プロセス」に関してはブラックボックス化されているため、間違った結果が導き出されたときの原因を追及することは簡単ではありません。だからこそ、より客観的かつ正確なデータをAIに学習させることが大切になるわけです。

とはいえ、私たち人間が意思決定を下すときも、無意識にバイアスの影響を受けてしまうケースは数多くあります。そのため、学習に用いられるデータに偏りがないか、定期的に確認しながらAIを構築していくことが重要になるでしょう。

AIのアルゴリズムが適切ではない場合、偏った判断基準によって予測・分析が行われることになります。その結果、さまざまなトラブルを招いてしまうケースも少なくありません。ここからは、実際に話題となったAI倫理問題をみていきましょう。

Googleは、画像認識や音声認識など積極的にAIを取り入れており、AIの知名度アップに最も貢献している企業と言っても過言ではありません。しかし、過去には大きなトラブルを招いてしまったこともあります。

Googleの画像認識は、過去に黒人を「ゴリラ」と判定してしまう事例が報告され、大きな話題となりました。この原因は、学習データに含まれている偏見やバイアスだったといいます。

Googleの画像認識は、SNSに投稿されたデータをもとに学習データが構築されていきます。ただ、Googleに蓄積された画像データは「白人の画像」よりも「黒人の画像」のほうが圧倒的に少なく、十分な精度を実現できるだけの学習が行われていなかったのです。

その結果、黒人に「ゴリラ」というラベルが付けられた画像をAIが誤認識してしまうケースが増加し、学習データ不足による間違いを引き起こしてしまったというわけです。より多くの学習データを得られる状況であれば、偏見やバイアスの影響を受けるリスクも少なくなります。

しかし、学習データが不足している際には、このようなトラブルを招く可能性もあることを事前に把握しておく必要があるでしょう。

Amazonでは、人材採用に活用されているAIにおいて、「男性の評価を高く見積もってしまう」というケースがあることが判明し、運用が中止となりました。Amazonでは男性を多く採用してきたことから、AIがその傾向を間違った形で学習し、その学習に基づいて候補者を評価してしまったのです。

確かに、これまでのIT業界は男性のほうが多い傾向にありました。しかし、それは必ずしも能力の違いによって生まれた差とはいえません。こういった過去の実績をAIに学習させてしまうと、男女差を生むAIが構築されてしまうわけです。

性別に関わらず、高い能力を持った人材が採用される仕組みを構築するためには、より確実に能力を見極めるためのデータをAIに学習させる必要があります。一人ひとりの能力を深く見極めるためには、偏見やバイアスを取り払った客観的なデータが重要となるでしょう。

リクルートキャリアが運営している「リクナビ」という就活支援サイトでは、AIを用いて学生の内定辞退率を算出し、そのデータを企業に販売していたことから大きな波紋を広げました。このサービスを購入した企業は、選考の合否にはデータを用いていないと弁明しましたが、それが本当かどうかは誰にも分からないというのが実情です。

これまでご紹介してきたように、AIにも偏見・バイアスによって適切ではない答えが導き出されるケースはあるため、過去の内定辞退率を用いて予測を行うのは大きなリスクを伴います。今後は、どのような場面でAIを活用することが望ましいのか、正しく見極めるための判断力も求められることになるでしょう。

東京2020オリンピック選手村では、トヨタ『eパレット』が自動運転技術を用いて走行していました。しかし、自動運転中の巡回バスと選手が接触し、怪我を負ってしまったことから、自動運転技術について懐疑的な意見も多くなりました。

自動運転技術の導入において、特に難しいのが「事故が発生した場合の責任の所在」です。選手村で走行していた『eパレット』は、レベル2もしくは3の状態で運行していたため、事故の責任は大会組織委員会、そしてオペレーターや路上の誘導員となります。

こういった自動運転技術の事故は、トヨタだけでなくテスラやUberなどでも発生しています。自動運転技術はまだまだ開発途上の技術でもあるため、より安全な運行を実現するための環境整備が求められるでしょう。

AI(人工知能)は、学習データが多く蓄積されるほど、過去のデータに基づいた予測・分析を高精度に行えるようになります。それは、AI自身の「創造性」を高めていると言い換えることもできるのです。

最近はその創造性を悪用し、AIによってフェイクニュースが多発するというトラブルも増加しています。その一例とも言えるのが、フェイク映像(ディープフェイク)によって世論に影響を与えたり、嘘を拡散させたりするというものです。

AIによって業務効率化が図られたり、生産性が向上したりと、さまざまなメリットがもたらされている反面、こうしたトラブルが増加していることにもしっかりと目を向けなくてはなりません。

AIを用いたディープフェイクは、私たち人間の目を欺くだけでなく、映像を認識するアルゴリズムさえ欺いてしまうこともあります。使い方次第では、強固なセキュリティを突破されるリスクもあるわけです。

そのような事態を防ぐためにも、「いかにAIを悪用した犯罪を防ぐか」という部分において技術が発展し、活用されていくことが期待されます。

近年は、各国の政府や企業がAIの倫理に関するガイドラインを独自に設けるようになりました。これは、AIによる人種差別を防ぐためにも重要な取り組みといえるでしょう。

たとえば、2018年にシンガポール政府が発表した「人工知能(AI)のガバナンスと倫理のイニシアチブ」という計画では、「イノベーション推進のための仕組み作り」と「AI利用者が信頼できる環境の構築」を掲げ、各企業に『AI開発の独自ルール』を策定するよう促しました。

「AIシステムを開発する上で、どのような価値を守るべきか」という点だけでなく、「どのように価値を守るべきか」という点にまで踏み込んで記述されている計画は非常に珍しかったことから、大きな注目を集めたのです。

AIの活用において偏見・バイアスを取り除くためには、定期的にアルゴリズムを見直しながらアップデートを続けていくための環境整備が必要です。AIが学習するデータはもちろん、AIを活用する範囲、判断基準とする内容など、一つずつしっかりとチェックをしなければなりません。そして、その結果に責任を持つことが基本となります。

初めから完璧なアルゴリズムのAIを導入することは現実的ではありません。アップデートを繰り返しながら精度を高めていく必要があるからこそ、柔軟に改善を加えられる環境を整えることが大切になるでしょう。

人工知能学会倫理委員会、JDLA公共政策委員会など、国家・世界で横断的にAI倫理問題に取り組むための機関も生まれています。たとえば、人工知能学会倫理委員会では、積極的にシンポジウムを開催し、政府機関に提言を行うことで、日本におけるAI倫理問題の改善に取り組んでいます。

AIの技術が進歩すると同時に、こうした法的・倫理的な調査や発信を行う組織も充実することで、より多くのユーザーが安心してAIを活用できる環境が少しずつ整備されていくことが期待されます。AIによって利便性の向上を図るためには、こうした倫理問題と向き合っていく必要があることもしっかりと把握する必要があるでしょう。

今回は、技術の進化によって重要度を増したAIの「倫理問題」についてご紹介しました。生活の利便性が高まる一方で、さまざまな問題が生まれ始めていることもお分かりいただけたのではないでしょうか。

今後は、社会的影響が大きい意思決定の判断材料にもAIが用いられるケースが増加していくことが予想されます。そのようなシーンでも問題なくAIを活用するためには、AIに関わるすべての人が「倫理問題」としっかり向き合うことが大切になるでしょう。

何より、AI人材を育成するための環境を整えていくことも重要なポイントです。付加価値の高い人材育成を実現するためにも、最適なAI人材育成サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

以下のページでは、AI人材・教育サービスの利用料金・初期費用・無料プラン・トライアルの有無などを一覧で比較・確認することができます。サービスの導入を検討の際は、ぜひお気軽にご活用ください。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

AI・人工知能における倫理問題の例として以下が挙げられます。

倫理とは、簡単に言えば「社会生活を送る上での一般的な決まりごと」「社会で何かしらの行為を起こす際に善悪を判断する根拠」のことを指します。

人工知能学会倫理委員会、JDLA公共政策委員会など、国家・世界で横断的にAI倫理問題に取り組むための機関も生まれています。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら