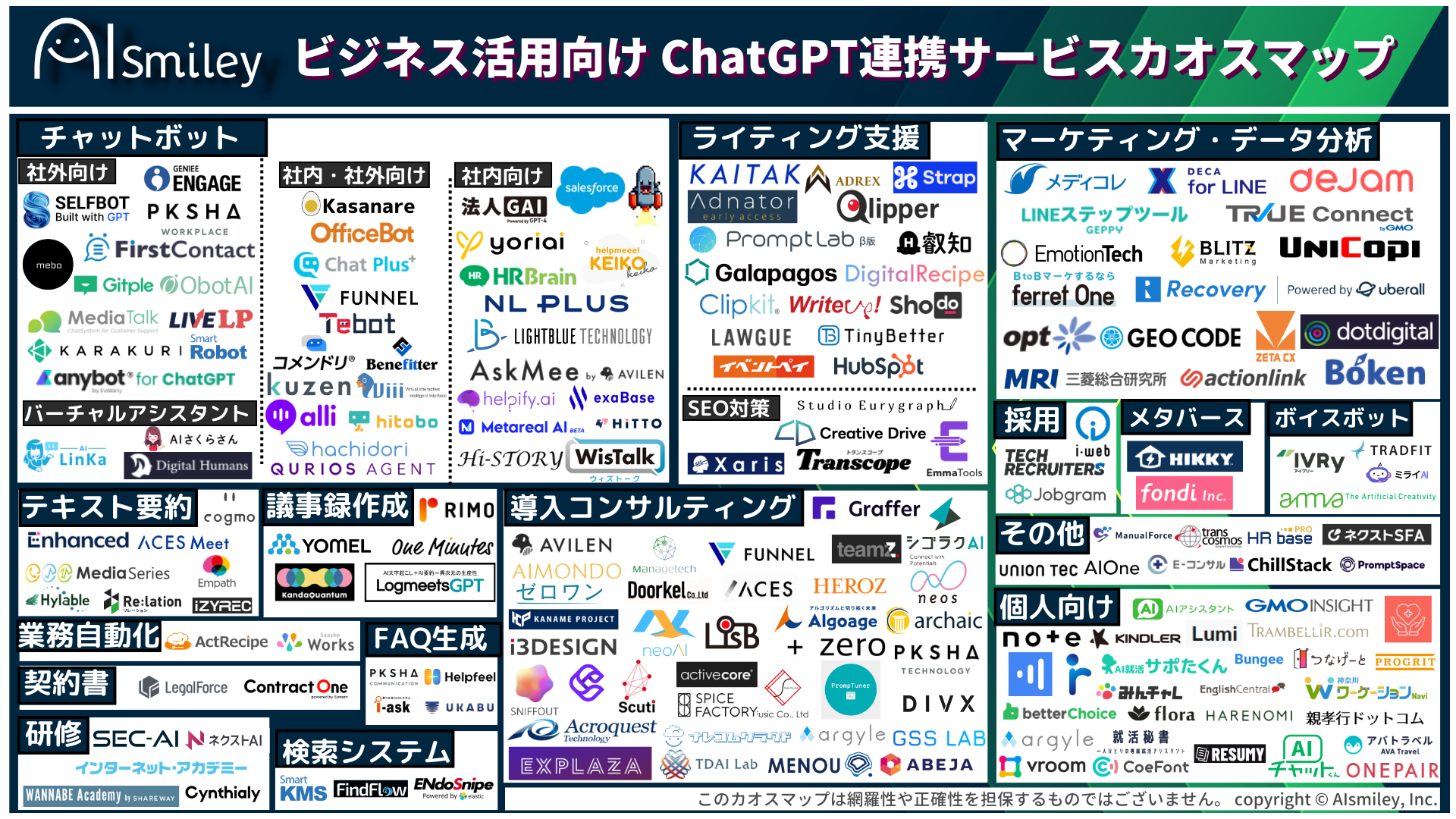

ChatGPT連携サービス

ChatGPT連携サービス

ChatGPT連携サービス

生成AI

生成AI

AI受託開発

AI受託開発

対話型AI -Conversational AI-

対話型AI -Conversational AI-

ボイスボット

ボイスボット

バーチャルヒューマン

バーチャルヒューマン

教師データ作成

教師データ作成

ナレッジマネジメントツール

ナレッジマネジメントツール

AI研究開発

AI研究開発

通訳・翻訳

通訳・翻訳

声紋認証

声紋認証

機密情報共有・管理

機密情報共有・管理

契約書管理システム

契約書管理システム

ワークステーション

ワークステーション

FAQシステム

FAQシステム

AIカメラ

AIカメラ

生体認証

生体認証

インボイス制度対応システム

インボイス制度対応システム

データセットの収集・購入

データセットの収集・購入

コールセンター

コールセンター

人事・総務向け

人事・総務向け

インバウンド対策

インバウンド対策

コンバージョンアップ

コンバージョンアップ

KYT・危険予知で労働災害防止

KYT・危険予知で労働災害防止

無料AI活用

無料AI活用

顧客リスト自動生成

顧客リスト自動生成

ロボットで自動化

ロボットで自動化

LINE連携

LINE連携

セキュリティー強化

セキュリティー強化

テレワーク導入

テレワーク導入

AI学習データ作成

AI学習データ作成

配送ルート最適化

配送ルート最適化

非接触AI

非接触AI

受付をAIで自動化、効率化

受付をAIで自動化、効率化

AIリテラシーの向上サービス

AIリテラシーの向上サービス

日本語の手書き文字対応AI-OCR

日本語の手書き文字対応AI-OCR

Windows作業の自動化RPAツール

Windows作業の自動化RPAツール

リスク分析AIで与信管理

リスク分析AIで与信管理

紙帳票仕分けAI-OCRサービス

紙帳票仕分けAI-OCRサービス

サプライチェーン

サプライチェーン

自治体向けAI

自治体向けAI

AIコンサルティング

AIコンサルティング

最終更新日:2024/03/04

近年は、さまざまな業界でAI・人工知能が導入され始めており、私たちにとって身近な存在となりつつあります。しかし、多くの人がAIに関する知識を多く備えているかといえば、決してそうではありません。。むしろ、「AIについては何となく理解しているけど、その詳細や専門用語などはよく知らない」という方のほうが多いのではないでしょうか。

より正しくAIを活用していくためには、最低限の知識が必要不可欠です。そこで今回は、AIの領域において特に耳にする機会が多い「アノテーション」について詳しくご紹介していきます。

教師データについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AIの精度向上に欠かせない教師データの作成方法とは?

アノテーション(英語;annotation)とは、「注釈」という意味です。また、「注意を与える」という意味を持つ言葉なのですが、ビジネスシーンにおいては「テキストや音声、画像といったさまざまな形態のデータに、タグやメタデータを付ける作業」のことを指します。

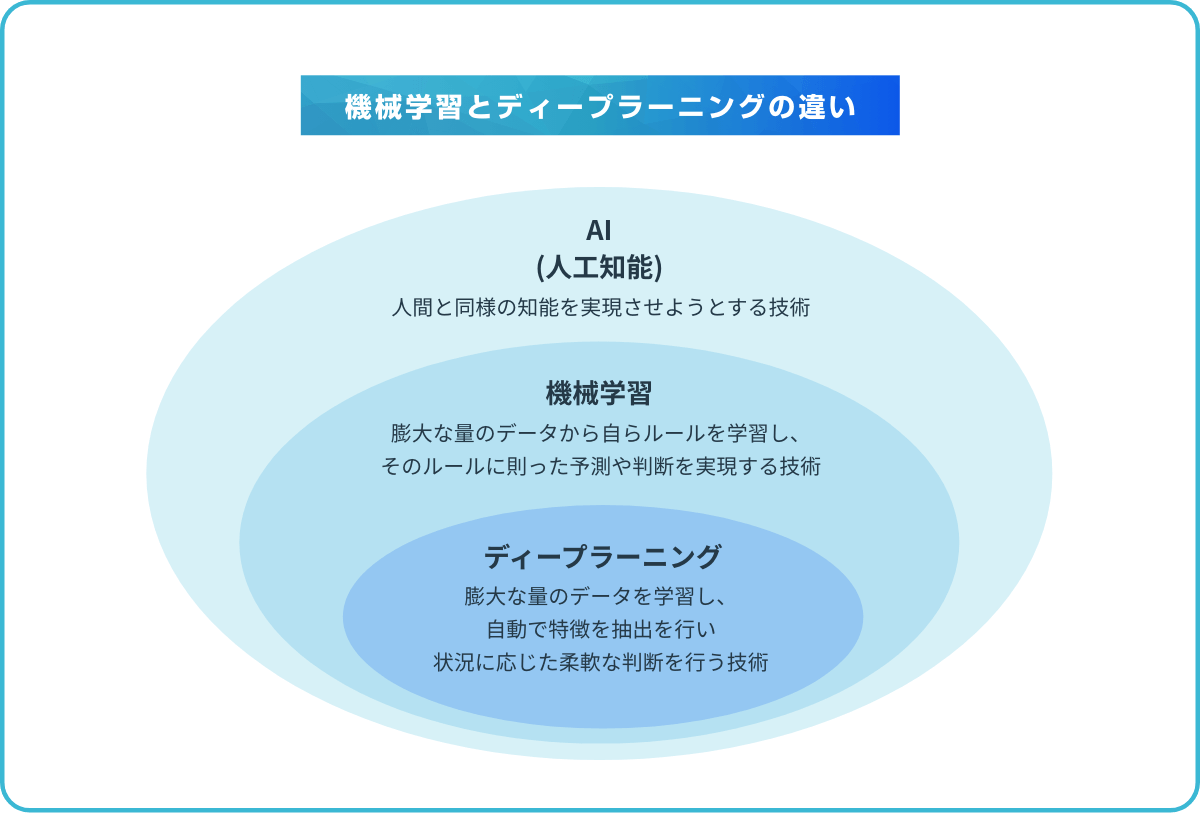

AIの機械学習には「教師あり学習」「教師なし学習」という2つの学習方法が存在します。教師あり学習は、データの分類を行ったりデータをもとに予測したりする場合に用いる方法です。一方の教師なし学習は、類似しているもの同士でグループ分けを行う場合に用いる方法です。

こういった目的に沿うルールをAIに学習させるには、正確に学習させるための大量のデータが必要になります。その「正確な学習」を行うためには、ただ大量のデータを用意すれば良いというわけではありません。AIの開発においては、正確なタグ付けが行われたデータを大量に用意する必要があるのです。

この「さまざまな形態のデータにタグ付けを行うプロセス」のことを「アノテーション」と呼び、タグ付けされたデータのことを教師データといいます。アノテーションは機械学習において極めて重要な「前処理」であり、その前処理によって初めて有効な教師データが作られるということです。

近年はビジネスや組織の成長に役立つ重要なデータ群「ビッグデータ」の認知度が高まり、多くの企業で重要視され始めています。しかし、ビッグデータは情報量が膨大であるため、個々のデータをタグ付けし、必要な時に利用できるようにしっかりと管理しなければなりません。そこで必要となるのがアノテーションであり、アノテーションによってデータを分類したりパターン化したりすることで、ビッグデータの管理を効率的に行えるようになるのです。

このような点からも、アノテーションはAI開発やビッグデータ管理に欠かせない作業であることがお分かりいただけるでしょう。ちなみに最近では、アノテーション作業の代行サービスを提供する企業も多くなってきています。

教師データを自力で集めることができるのであれば特に問題ありませんが、必ずしもデータ収集する技術力を持ち合わせているとは限りません。そのため、研究機関などで公開されているデータセットを利用したり、学習済みデータを提供している企業のサービスを利用したりすることで、より効率的にAI導入を進めていくことが可能です。

アノテーションは、企業の活動において重要な存在となっている「ビッグデータ」の管理に不可欠だと言えます。膨大な量のビッグデータの中から必要なときに必要なものを利用するには、個々のデータをタグ付けし効率的に管理することが求められるためです。

そして近年になってビッグデータ関連のサービスの需要が高まりAI市場が活発化するにつれて、アノテーションの必要性も高まっています。AIの機械学習においては、学習させるための「教師データ」が欠かせません。AIに正しく学習させ、判断・予測の精度を高めるには、個々のデータを分類し、パターンごとにしっかりと整理することが求められます。

上記のように、企業のビッグデータ管理やAI開発において、アノテーションは重要な存在になっているといえるでしょう。

アノテーションは、さまざまな形態のAI開発において必要不可欠な作業です。そのため、アノテーションにもいくつかの種類が存在します。具体的には、以下のような種類のアノテーションが挙げられるでしょう。

これらのアノテーションについて、詳しくみていきましょう。

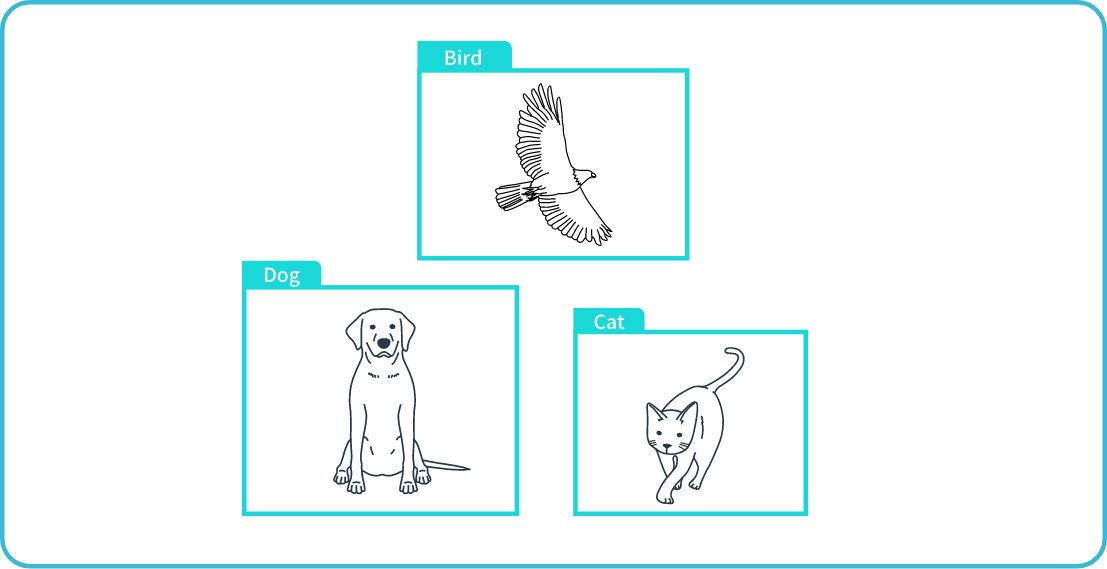

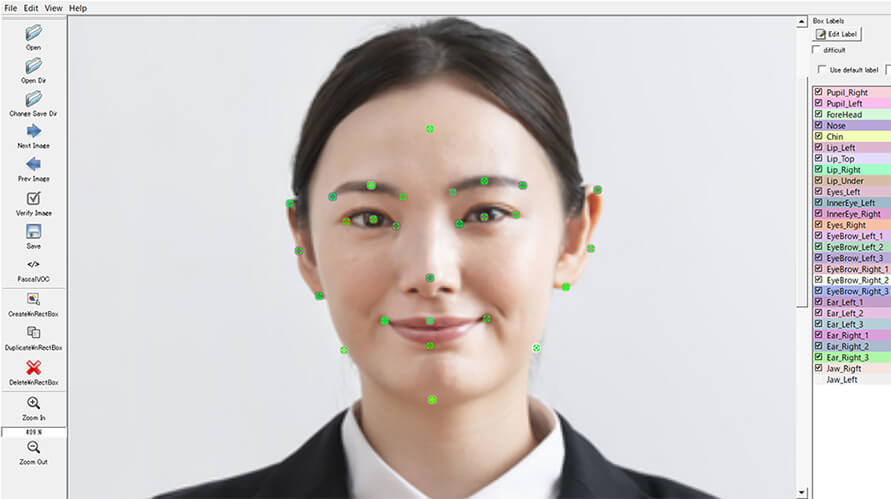

画像(映像)アノテーションは、電子商取引における商品リスト分類などに活用されているものです。

画像・映像のアノテーションは主に以下の5つの種類に分類することができます。

これらのアノテーションは、画像(映像)の内容を正しく理解しなければ機能しません。そのため、正確にタグ付けされた大量のデータを活用し、その現場測定データを用いて機械学習のアルゴリズムに画像認識(映像処理)の学習を行わせる必要があるのです。

テキストやコンテンツの分類作業も「アノテーション」の一部といえるでしょう。あらかじめ定義付けされたカテゴリを、フリーテキストで書かれた文書に割り当てていくというものです。これにより、文章をトピックごとにタグ付けしていくことができるようになります。

代表例としては、ニュースサイトなどにおいて「国内」「スポーツ」「エンタメ」「経済」といったように、カテゴリごとにニュースを分類することなどが挙げられるでしょう。また、多くの人に利用されているSNSにおいても、最近ではアノテーションが活用されています。特定のワードを抽出して話題ごとに投稿を表示させることができるのは、アノテーションによって実現されているものなのです。

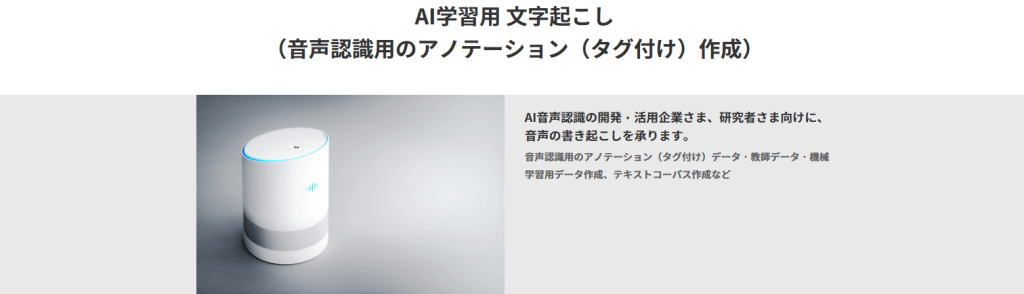

音声のアノテーションは、「音量や音の種類」にタグ付けを行う作業と、「音声の意味」にタグ付けを行う作業の2種類が存在します。具体的な作業方法は、音声を文字に起こしてから単語一つひとつに意味をタグ付けしていくというものです。

主に、音声認識の分野で活用されることが多いアノテーションであり、コールセンターやスマートスピーカーなどで高い精度を実現するために欠かせない作業といえます。

たとえば、コールセンターの場合、「イヤホン」「メーカー」といった名詞だけでなく、「あの」「えー」「うーん」といった感動詞も会話に用いられるため、それらを正しく理解しなければなりません。そのために必要となるのが、一つひとつの単語の意味をタグ付けしていくアノテーションなのです。

ちなみに音声アノテーションは、自然言語解析とも密接な関係にあります。そのため、書き起こした文章を活用してテキストデータのアノテーションを行うケースも少なくありません。

アノテーションにはいくつかの種類が存在することを理解していただけたと思います。では、実際にアノテーションを実施する場合、どのような方法で行えば良いのでしょうか。ここからは、アノテーションの実施方法についてみていきましょう。

アノテーションに関する専門知識を持った従業員が在籍していない場合に有効な方法として挙げられるのが、代行サービスです。AI(アノテーション)に関する専門知識と経験を蓄積したプロフェッショナルがアノテーション作業を代行してくれるため、よりスピーディーかつ高精度なアノテーションを実現できます。

ただ、当然ながら代行サービスを利用するためにはコストがかかるため、自社の予算を踏まえて慎重に検討していくことが大切です。また、アノテーション代行サービスを利用する場合には、担当者との打ち合わせを複数回行うことが予想されます。そのため、コミュニケーション面での相性も重要になるでしょう。

ただ専門知識を持っているだけでは「解決すべき課題の共有」「目指すべきゴールの共有」などが難しくなってしまう可能性もあるため、考え方やイメージを共有できるかどうかも重要なポイントとして考える必要があります。

アノテーションの専門知識を持つ従業員が在籍しておらず、予算も限られている場合には、比較的コストを抑えられる「クラウドソーシング」が有効な手段といえるでしょう。最近では、クラウドソーシング連動アノテーションサービスも登場しており、より容易にアノテーション作業を依頼できるようになってきています。クラウドワーカーを活用することで、専門企業に依頼するよりも低コストに抑えられるため、予算が限られる企業でも積極的にAI活用を進めていくことができるのです。

たとえば、日本で唯一のマイクロタスク型クラウドソーシング連動アノテーションサービス「ANNOTEQ(アノテック)」では、実働100万人以上を誇っており、作業に応じて専任作業者とクラウドワーカーの適切な工程分解を実施しています。そのため、コストを抑えつつ高精度な作業を実施することが可能です。

アノテーション自動化ツールを導入するのも一つの手段といえるでしょう。最近では、画像・動画分類、文章分類、音声認識など、さまざまな領域に特化したプロダクトによって、自動運転やロボティクス、医療、スポーツなどのAIソリューション開発に活かしていくことができるツールも少なくありません。

また、中にはAIによる自動アノテーションだけでなく、アノテーターによるチェックまでがサービスの一環として提供されているツールも存在します。そのため、よりコストを抑えながらスピーディーにアノテーションを進めていくことが可能です。

進捗状況のリアルタイムレポート機能、アノテーション画像へのフィードバック機能といった、作業効率向上につながる機能も多く搭載され始めているため、AIに関する知識を持つ従業員が在籍している企業にとっては、アノテーション自動化ツールの活用も有効な選択肢といえるでしょう。

TASUKIは、AI開発に使用する教師データの収集・加工サービスです。画像、自然言語、音声等、様々なアノテーションに対応しています。ソフトバンクのAIエンジニアの豊富な開発経験をもとに、さくっと頼めて、高品質な成果を生み出すアノテーション代行システムを構築しています。

AI学習用文字起こしサービスは、一から音声をテキスト化し、要望に応じたアノテーションを付帯するサービスです。文字起こし専門会社として15年以上積み上げたノウハウを活かし、高品質な教師データを提供しています。仕様についての相談も可能なため、目的に沿ったアノテーションを行うことができるでしょう。

(参考:NEC VALWAY_AIデータ作成支援事業の強み)

(参考:NEC VALWAY_AIデータ作成支援事業の強み)

NEC VALWAY株式会社のAIデータ作成支援は、物体や人物などのテーマによって、画像データ等に最適なアノテーション、タグ付けなどを実施してもらえるサービスです。NEC VALWAYは、各業種で用いるAIの認識精度向上のため、データ作成や正解付けの業務支援で500プロジェクト以上の実績があります。

アノテーションは、精度の高いAIを開発する上で必要不可欠な作業であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。AIは大量の学習データをもとに分析や予測を行うことは得意としているものの、その学習データがなければ一歩を踏み出すことはできません。そのため、最近では機械学習に欠かせない「データ作り」を一括で請け負うサービスを提供する企業も増えてきています。

場合によっては、初めの学習データが正確なものではなく、そのままAIの精度を高められなくなってしまうというケースも考えられます。そのようなトラブルを避けるためにも、よりアノテーションの精度を高めていくことが求められます。

AIの技術は日々進歩していますが、より有効にAIを活用できるかどうかは「いかに大量かつ高品質な学習データを用意できるか」という点にかかっているといえます。その事実をしっかりと受け入れた上で、AIの活用を検討していくことが必要です。

教師あり学習について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AIの基礎「教師あり学習」とは?種類や具体例を紹介

機械学習について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

機械学習とは何か?種類や仕組みをわかりやすく簡単に説明

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

アノテーション(annotation)とは、「注釈」という意味です。また、「注意を与える」という意味を持つ言葉なのですが、ビジネスシーンにおいては「テキストや音声、画像といったさまざまな形態のデータに、タグやメタデータを付ける作業」のことを指します。

アノテーションの種類は主に「画像・映像データ」「テキストデータ」「音声データ」の3つです。

アノテーションとメタデータは、それぞれ以下を意味する別の概念です。

自社にアノテーションやAIに関する知識を持った人がいない場合、「代行サービス」「クラウドソーシング」「アノテーション自動化ツール」などの選択があります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら